ページ内リンク

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

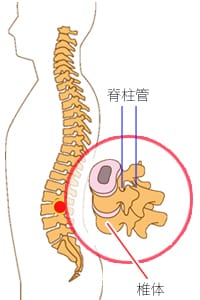

まず、腰部脊柱管狭窄症がどのようなものなのかをお話しする前に、

病名の中にある「脊柱管」とはどこにあって、どのようなものなのかをご説明します。

脊柱管とは、簡単にいうと、背骨の中にある管(トンネル)のことです。

私たちの体の中心となる背骨には、24個の骨(椎骨)が連なってできていますが、

その24個の骨を重ねていくと縦に管のようなトンネルができます。それが脊柱管とよばれるものです。

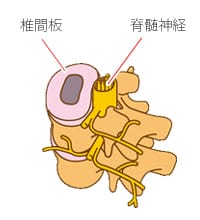

この中には、体を動かす命令を出したり痛みを感じたりする情報を伝達するための「脊髄神経」が収まっています。そのトンネルを構成している背骨や組織に異常が起きると、脊髄神経が圧迫されたり損傷を受けたりします。

すると、神経の末端にある皮膚や筋肉に症状が現れてきます。

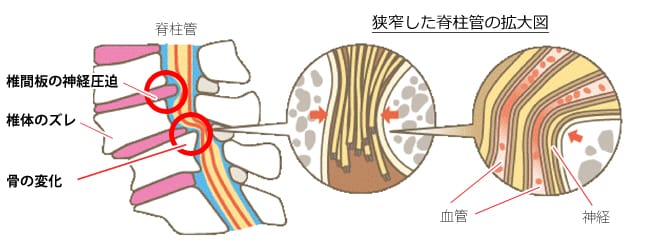

腰部脊柱管狭窄症とは、「腰部=腰の部分」の「脊柱管=脊髄神経を通している背骨のトンネル」が「狭窄=狭くなって」してしまうために神経が圧迫され、血流が悪くなって、腰痛や足のしびれが出てくる病気なのです。

お尻や太ももなどの下肢に痛みやしびれを出す「坐骨神経痛」と呼ばれるものも、この脊柱管狭窄症のひとつです。

脊柱管が狭くなる原因は、背骨を構成する骨・関節・背骨を支える靭帯の変性、椎間板の膨隆、変性などが考えられます。

中年以降になると、長い間負担がかかっていた腰の骨自体がごつごつしてきたり(変形性腰椎症)、骨と骨の間にあるクッション(椎間板)がつぶれてトンネルにほうに出っ張ってきたりします(椎間板ヘルニア)。

そうすると、脊柱管が圧迫され、「脊柱管狭窄症」の症状が出てくるのです。

私たちの体は顔かたちが親から遺伝するように、背骨のかたちも遺伝するので、

家族で脊柱管狭窄症になっている人がいる場合は自分も脊柱管狭窄症になりやすいということも言えます。

症状

では、具体的にどのような症状が出てくるのでしょうか。

みなさんは普段生活をしていて、こんな症状に心当たりはありませんか?

- 歩いていると下肢に痛みやしびれが出てきて、休みながらでないと歩けない

- 前かがみになると楽になる

- 仰向けで寝るとしびれが出てくる

- 腰を後ろへ反らせない

- スリッパが脱げやすい

- 足に力が入らない、脱力感がある(とくに午後からひどくなる)

- お尻・下肢のひきつれた感覚、チリチリ、ジリジリする不快感がある

- 足の裏を触ると、直接触れられている感じがしない

- 肛門周囲にしびれた感じがする

- 排便・排尿がしずらい、残尿感がある

代表的なものは、腰痛、足の痛みしびれ、歩ける距離が減るといった症状です。

上に挙げた症状の1番目は、「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」という歩行障害の症状です。

間欠性跛行には、神経性と血管性があり腰部脊柱管狭窄症では神経性に分類されます。

安静にしている時は症状は出現しませんが、歩いているうちにだんだんと下肢がしびれたり痛みが出たりして、ひどいときには立てなくなったりします。継続して歩ける時間は、数分から数十分程度とレベルにより異なります。

症状が出たときに背中を丸めたり座ったりして良くなるのは、体が前かがみになることによって脊柱管が一時的に拡大され神経への圧迫が緩むためです。血管性跛行の場合は、休み姿勢に関係なく歩くのをやめればよくなります。

神経の圧迫の場所によっては排尿・排便の症状がでます。このような症状がある場合は、早めに手術をおこなうほうがよいとされています。

検査

検査を行う前には、問診をさせていただきます。

腰痛、足の痛み・しびれ、感覚の異常、歩ける距離、どんな時に症状が出現するのか、などを問診しながら必要な検査を決めていきます。

脊柱管狭窄症の診断では主に以下のような検査を行います。

単純X線(レントゲン)検査

これは、主に骨の状態を診るために撮影します。

単純X線写真では骨の形やぐらつき・不安定性などを確認します。

不安定性が認められれば固定をする手術が必要になることがあります。

検査の結果、さらに詳細な撮影の必要があればその日にMRI検査を行います。

MRI検査

MRIはmagnetic resonance imagingの略で磁気を使用して人体の断面写真を作成する医療用機器です。

放射線を使用していないため被ばくの心配がありません。

単純X線は固い骨の撮影に適していますが、MRIでは柔らかい臓器や神経の撮影に適しています。

そのため、神経の異常を確認するために用いられる検査です。

検査の結果、手術を行うという判断に至った場合は、さらに脊髄腔造影検査を行います。

脊髄腔造影(ミエログラフィー)

脊髄腔造影は、背中から造影剤を脊髄腔内に注入し、X線でその拡散の様子を透視・撮影する検査です。

造影剤を注射することで、脊髄神経の状態が白い帯状になって現れます。

神経が圧迫されている部分は、造影剤が入ってこないため写真に写ってきません。

脊髄腔造影の一番のメリットは前後屈を行って撮影ができることです。

MRIは撮影中に動けませんが、脊髄腔造影の場合は体勢を変えて撮影できるため、どの状態でどこが狭くなっているのかというダイナミックな検査ができます。

手術のときには詳細な情報が必要になるため、この時にCT撮影を行っておきます。

脊髄腔造影は1泊の検査入院で行います。

治療

「脊柱管狭窄症になると手術をしないと治らないの?」と思われる方もいらっしゃいますが、そうではありません。

治療方法には、大きく分けて保存療法と手術があります。

保存療法とは、つまり、「手術をしないで治しましょう」というものです。

保存療法のひとつには、まず、薬物療法があります。

痛み止めや血行を良くする薬を飲んだりすることで症状を改善させます。湿布や塗り薬を使って炎症を抑えることもします。

また、腰を安定させるためのコルセットをつけたり、足腰の筋肉を落とさないようにするリハビリなども行います。

腰や足を温めるのも血行を促進するため有効な方法です。

それでも改善しない場合や痛みがひどい場合には神経ブロック注射を行うこともあります。

神経ブロック注射とは、狭窄されている神経に局所麻酔薬を注射する方法です。

局所麻酔薬の作用は、痛みを取ることはもちろんですが、血管を拡張し、筋肉をゆるめ、

炎症を緩和し、痛みの原因物質を血液循環で洗い流す効果もあります。

神経ブロック注射は数回行うことがあります。

1回の局所麻酔の効果は30分からせいぜい2時間ほどですが、次第に痛みは軽くなり、

注射だけで直ってしまうケースも少なくありません。

ブロック注射は外来で行いますので、入院の必要はありません。

日常生活での予防方法

腰に良い姿勢を保ちましょう

中腰やいすに浅くかける姿勢は腰に負担をかけますので、いすに深く座って正しい姿勢を保つようにしましょう。

重い荷物を持ち上げる場合には、背筋をまっすぐ伸ばして腰をかがめて荷物を持ち上げると腰への負担が軽減されます。

できるだけ運動しましょう

脊柱管狭窄症になると、長時間歩くことがつらくなってきますが、つらいからといって動かないでいると筋力が衰えてきます。

筋力が衰えると、次第に動くこともおっくうになり寝たきりになる可能性が高くなります。

手術を行うにしても、筋力が衰えていると術後のリハビリもままならず、そのまま寝たきりの生活になってしまう恐れがあります。

間欠性跛行があっても、自転車に乗ったり手押し車を押しながら歩くなど、主治医と相談してできるだけ自分にあった運動を続けていく必要があります。

安静にしていて治る病気ではありませんので、筋力を維持するように心がけましょう。

寝るときの姿勢

横向きか膝の下に枕などをいれて腰が曲がった状態にすると、楽に休むことができます。

保存療法を行っても改善しない場合や、日常生活に支障をきたすほどの症状が出ている場合は手術を行います。

手術

手術を行う基本的な考えは、狭くなった脊柱管を広げることで神経への圧迫を取り除くことです。

これを除圧といいます。

そのためには、狭窄が発生している部位周辺の骨を削る、あるいは靭帯を取り除いたりします。

脊柱管狭窄症の手術を行う場合、大きく2つに分かれます。

除圧術

背骨自体が安定している場合に行うもので、神経の圧迫を取り除く術式です。

除圧固定術

背骨がゆがんでいたり、グラグラ動いて不安定な場合に行います。

神経の圧迫を取り除いた後に骨を移植して金属のネジと棒で固定する術式です。

脊柱管狭窄症の手術は、神経への圧迫を取り除くわけですから、神経付近をずっと触ります。

そのため、高い技術が要求されます。

当院では、顕微鏡を用いて神経の圧迫状態を確認しながら手術を行います。

顕微鏡の利点は術者も助手も拡大した神経や狭窄状態を立体的に見ることができることです。

神経や血管の状態がよくわかるため、神経付近を扱うデリケートな手術の場合には非常に有効な方法です。

手術は全身麻酔で行い、時間は1か所につき2時間ほどです。

入院から退院まで

手術を行う場合は入院となります。

場合によっては、手術の前に、脊髄腔造影のために検査入院(1泊入院)をしていただくことがあります。

手術入院時の生活はおおよそ以下の表のようになります。

| 区分 | 食事 | 清潔 | 活動 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 朝 | 昼 | 晩 | 水 | |||||

| 入院 | 手術前日 | |||||||

| 食事は夕食まで、飲み水は21時まで | ||||||||

| 手術日 | 手術前 | |||||||

| 手術後 | 術後は安静 |

|||||||

| 術後 | 1日目 | コルセット装着し坐位 |

||||||

| 朝から食事開始 | ||||||||

| 2日目~ | コルセット装着し歩行 |

|||||||

| 退院 | 7日目 | |||||||

入院期間は状態によって異なりますが、術後1~2週間ほどで退院となる場合がほとんどです。

「年を取ってからでは、手術は無理なんじゃないの?」とおっしゃる方も多いようですが、当院で手術される患者さまの多くは70歳台の方です。

手術で症状が改善し、今までの苦痛から解放されて幸せな生活を取り戻した方も多くいらっしゃいます。

お悩みのことがあれば、医師まで遠慮なく相談してください。