特長

スポーツの現場などリハビリという言葉をよく聞くようになってきました。リハビリという言葉は、ラテン語でre+habillsすなわち「再び適した状態」「本来あるべき状態への回復」などの意味を持ちます。

けがや病気など様々な原因で生じた運動機能の低下によって日常生活に支障が生じた患者さんに対し訓練を行います。しかし、患者さんはリハビリ=つらい、痛みを伴うというイメージを持っている方も多くいらっしゃいます。当科では不安を軽減し、患者さん一人一人に合わせた治療を提供できるように心掛けています。

当院の特徴

- 急性期・回復期・生活期と、それぞれの専門性を活かしながら幅広い場面で状態や時期に応じたリハビリを提供しています。

- 急性期病院として、疾患の発症や手術前後、可能な限り早期より介入します。

- 1日でも早く社会復帰・家庭復帰ができるよう、医師・看護師・社会福祉士とカンファレンスを行い連携を取っています。

主な診療・検査

施設基準

- 運動器リハビリテーション料 Ⅰ

- 呼吸器リハビリテーション料 Ⅰ

- 廃用症候群リハビリテーション料 Ⅰ

- 脳血管疾患等リハビリテーション料 Ⅰ

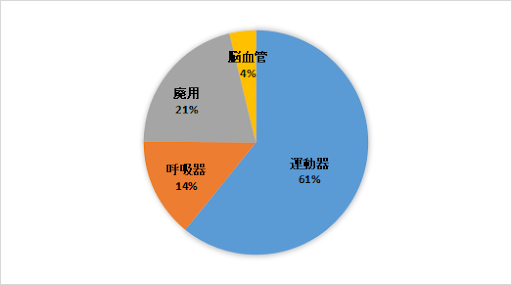

対象疾患割合

| リハビリテーション | 主な対象疾患 |

|---|---|

| 運動器 |

脊椎疾患(脊柱管狭窄症・脊椎骨折・椎間板ヘルニア・後縦靱帯骨化症・神経根症) 下肢疾患(変性疾患・外傷による骨折) 上肢疾患(変性疾患・外傷による骨折・腱板損傷) スポーツ外傷(靱帯損傷・半月板損傷) 切断・離断 運動器の悪性腫瘍・良性腫瘍 |

| 呼吸器 |

細菌性肺炎 慢性閉塞性肺疾患(COPD) 間質性肺炎 非結核性抗酸菌症 肺がん COVID-19・インフルエンザなどの感染症 手術前後の呼吸機能訓練 |

| 廃用症候群 |

外科手術治療による廃用症候群 消化器疾患治療による廃用症候群 内分泌系疾患治療による廃用症候群 腎臓内科系疾患治療による廃用症候群 がん治療による廃用症候群 慢性心不全 心筋梗塞 ペースメーカー挿入術後 |

| 脳血管疾患 |

頚髄症・頚椎症性脊髄症 脊髄損傷 脊髄腫瘍 脳梗塞・脳出血 パーキンソン病 脊髄小脳変性症 末梢神経障害 高次脳機能障害 |

整形外科科長・診療協力部門長

南 徳彦みなみ のりひこ

| 所属医局 | 千葉大学医学部整形外科 |

|---|---|

| 専門分野 | 脊椎外科、電気生理 |

| 資格・所属学会 | 日本整形外科学会専門医/日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、/日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医/日本脊椎脊髄病学会指導医/日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科専門医/関東整形災害外科学会/千葉医学会/難病指定医/身体障害者福祉法指定医(肢体不自由) |

| 患者さんへ ひとこと |

脊椎手術は日々進歩しています。寿命が伸びたこれからの人生も、楽しく過ごせるようにお手伝いできれば幸いです! 骨粗鬆症は治せる病気となっています。まずは骨密度を測ってみましょう。治療を受けて骨折のない日々を送りましょうね♪ |

外来担当医表

午前

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|

| 南 徳彦 | 南 徳彦 | 南 徳彦 (交替制) |

午後

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|

| 南 徳彦 | 南 徳彦 |

青色は予約制となります

※診察担当医師は都合により変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(休診案内等でご確認ください)

(※1)第2・5金曜のみ

休診・代診情報

最新の休診・代診情報はございません

各部門紹介

| 理学療法士 | 8名 |

|---|---|

| 作業療法士 | 3名 |

| 言語聴覚士 | 1名(非常勤) |

取得資格

| 三学会合同呼吸療法認定士 | 3名 |

|---|---|

| 心臓リハビリテーション指導士 | 1名 |

| 骨粗鬆症マネージャー | 1名 |

理学療法部門

整形外科疾患を中心に、呼吸器疾患、循環器疾患、内分泌疾患などの内部障害の患者さんにリハビリテーションを提供しています。

整形外科では脊椎疾患(脊柱管狭窄症、ヘルニア、圧迫骨折など)や外傷(各種骨折・靱帯損傷)の患者さんに対して必要に応じて術前から介入し、術後も早期からリハビリを行い、徒手療法や運動療法により身体機能・動作能力の向上を図っていきます。

内部障害の患者さんに対しても筋力訓練や歩行訓練などの運動療法を中心に行い、二次的な合併症予防や動作能力の維持・向上を図ります。

理学療法においては身体機能の改善だけではなく退院後の生活環境を想定した動作練習なども行い、退院後の不安を軽減するよう支援しています。また、必要に応じて患者さんの自宅を訪問し、動作の確認や環境整備・福祉用具の必要性の有無に関してのアドバイスも行っています。

作業療法部門

日常生活を円滑に送ることができるよう、上肢機能訓練や関節可動域訓練、食事・トイレ動作などの日常生活動作訓練を行っています。

特に食事動作は昼食時に直接介入し、摂食・嚥下機能の評価も行いながら患者さんご自身で安全に食事が取れるよう、方法を検討・工夫、動作の練習を行っています。

対象疾患は骨折や外科手術後・内部疾患など幅広く、発症・手術直後より介入することで積極的な機能回復・合併症及び廃用予防に努めています。

言語聴覚療法部門

主として入院患者様の「摂食機能療法」に携わっています。嚥下(目で見て適切に口に運んで、噛んで飲み込む一連の動作)が困難な状態になった患者さんに対し、嚥下に関わる器官の運動訓練を行ったり、食事時の姿勢の調整や食事の形態や内容の調整を行います。

「食べる」ことは人生の楽しみですが、高齢化に伴い嚥下障害が顕在化する患者さんは増えています。作業療法士と協働して、それぞれの患者さんの嚥下機能に応じた「食べる」を実現すべく日々奮闘しています。