原因や症状

糖尿病網膜症は、糖尿病腎症・神経障害とともに糖尿病の3大合併症のひとつで、日本では成人の失明原因の上位に位置します。

網膜は眼底にある薄い神経の膜で、ものを見るために重要な役割をしており、無数の細かい血管が張り巡らされています。血糖が高い状態が長く続くと、網膜の血管が少しずつ損傷を受け、変形したりつまったりします。血管がつまると網膜のすみずみまで酸素が行き渡らなくなり、網膜が酸欠状態に陥り、その結果として新しい血管(新生血管)を生やして酸素不足を補おうとします。しかし、新生血管は非常にもろいために容易に出血を起こします。また、出血すると網膜にかさぶたのような膜(増殖組織)が張ってきて、これが原因で網膜剥離を起こすことがあります。

糖尿病網膜症は、糖尿病になってから数年から10年以上経過して発症するといわれていますが、初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、患者さん自身が目の異常に気が付くことは困難です。「まだ見えるから大丈夫」と放置しておき病気が進行すると、突然極端に視力が低下することもあり、レーザー治療や手術などが必要になります。糖尿病と診断されたら、目の症状がなくても定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けるようにしましょう。

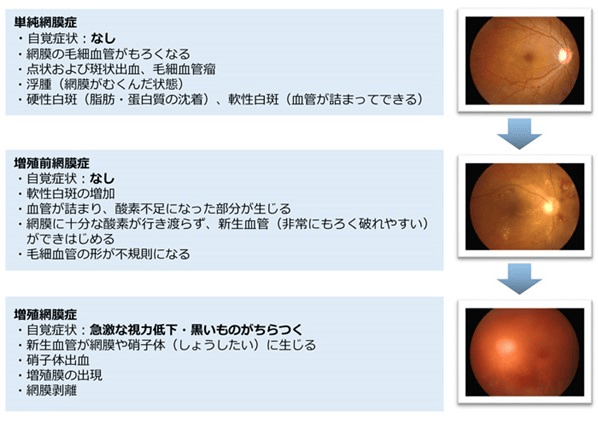

分類

糖尿病網膜症は重症度によって、①単純網膜症、②増殖前網膜症、③増殖網膜症の3つの状態に分類されます。このいずれの段階においても、網膜の中心(黄斑)に浮腫を生じる黄斑浮腫の状態を合併することがあります。

検査

検査は、視力や眼圧検査、眼底検査、眼底三次元画像解析(光干渉断層計:OCT)があります。さらに詳しい病態を調べるために、蛍光眼底造影検査があります。

診察や検査の間隔は糖尿病網膜症の進行具合によって違います。最低限の眼科受診間隔は、未発症の場合は6~12ヶ月毎、単純網膜症は3~6ヶ月毎、増殖前網膜症は1~2ヶ月毎、増殖網膜症は2週間~1ヶ月毎と推奨されています。定期的に診察を受けることが大切です。

-

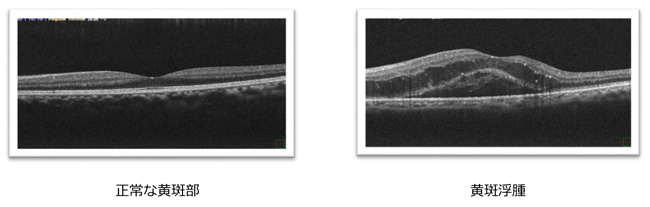

光干渉断層計(OCT)

赤外光を使って網膜の断層や視神経の形を撮影する検査です。眼底病変をCTやMRIのような断層画像データとして見ることができるため、眼底検査だけでは分からない病変がより詳しく診断できます。

- 蛍光眼底造影検査

蛍光色素の入った造影剤を腕の静脈から注射して眼底写真を撮ります。検査時間は約15分程度です。血液の流れや漏れ、血流の悪い部分や新生血管など、通常の眼底検査だけでは発見が困難な病変を詳しく調べることができます。

治療や予防

内科的治療

まずは血糖コントロールが大切です。糖尿病と高血圧症を合わせもっている場合は、網膜症の進行スピードが速いため、血圧コントロールも行います。良好な血糖コントロールが網膜症の経過に良い影響を及ぼすようになるのは、3年を経過してからと報告されています。すぐに結果が表れなくても根気よく治療を続けていくことが大切です。

眼科的治療

レーザー網膜光凝固術、目の中に直接薬剤を注射する硝子体注射・テノン嚢下注射、増殖網膜症に対する硝子体手術があります。当院ではレーザー網膜光凝固術、硝子体注射・テノン嚢下注射を行っており、2025年1月より硝子体手術も行っております。

レーザー網膜光凝固術

網膜光凝固術は主に網膜の酸素不足を解消し、新生血管の発生を予防したり、すでに出現してしまった新生血管を減らしたり、血管瘤や血液成分がもれだしている血管を焼き固めることを目的として行います。網膜症の悪化を防ぐための治療であって、決して元の状態に戻すための治療ではないため、視力が回復するわけではありませんが、早い時期であればかなり有効で、将来の失明予防のために大切な治療です。

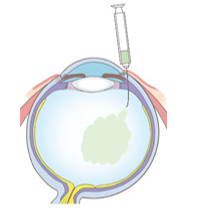

硝子体注射・テノン嚢下注射(抗VFGF薬・ステロイド薬治療)

黄斑浮腫や新生血管の発生には、VEGFという物質が関与しています。そのため、VEGFのはたらきを抑える薬を目に直接注射し、黄斑浮腫の原因となる血管からの漏出を抑え、新生血管の増殖や成長を抑制するために行います。また、ステロイド薬には炎症を抑える作用があり、長時間作用するステロイド薬を目に注射して、黄斑浮腫を改善するために行います。

硝子体手術

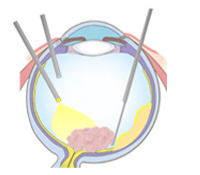

レーザー治療で網膜症の進行を予防できなかった場合や、すでに網膜症が進行して網膜剥離や硝子体出血が起こった場合に対して行われる治療です。眼球に3~4つの穴をあけて細い手術器具を挿入し、目の中の出血や増殖組織を取り除いたり、剥離した網膜を元に戻したりする手術です。

糖尿病網膜症で失明しないために

糖尿病網膜症は、初期段階ではほとんど自覚症状がなく、最悪の場合、失明にいたることがあります。早期発見は早期治療に繋がります。「見えているから」と眼科で検診をせずに取り返しのつかない状態になってしまわないよう、定期的に眼科を受診し、現状を維持すること、進行を止めること、再び悪化するのを防ぐことが大切です。